尊龙凯时app官方网站-最好的食品企业创始人,都在登山路上

来源:寻山私塾(ID:xunshansishu)

作为很多新食品品牌的资本推手,我这两年被问到最多的一个问题就是“你认为新食品企业里面还有谁做得好?”问这个问题本身就带了否定新食品品牌的潜台词,我一般会反问:“做成什么样,是你觉得的好?”(注:本文食品指广义的“大食品”行业,包含食品饮料、滋补保健、餐饮连锁等类目的品牌和上下游)这几天两位我非常尊重的世纪老人过世,颇有感触,想给大家聊聊这几年在大食品行业的一些实践和感悟。三年多没写东西了,这次有感而发,整体上没有行研的逻辑性和遍历性(很多行研也是看上去有逻辑而已),争取走心不走脑,跟大家产生心的共鸣。01

什么叫做好?

事理、常理和命理

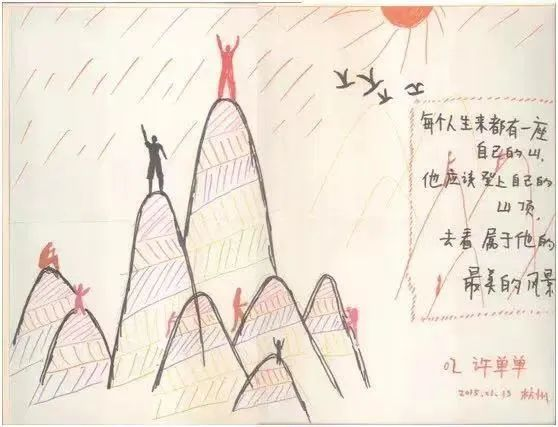

我觉得好分成三个维度,事理的好,常理的好和命理的好。事理、常理、命理这6个字容易产生歧义,三万资本的另一个创始人(也是拉勾网创始人)许单单同学2015年面试湖畔大学的时候画了一幅画,跟我这六个字要表达的意思非常契合:

至于是不是你,这个特定的张三李四王五,能登上那座山的山顶,我个人觉得命里有没有占七成,个人修炼占三成,这个是我说的命理。

事理

事理上做得好用比较直白的话讲就是“会干活”,是“企业在某方面建立起了可持续的竞争优势”。可持续和竞争优势都很关键,很多新锐品牌从19年下半年开始到21年年中在电商平台的爆量,既不可持续,也无法建立竞争优势,因为水龙头的开关在平台,会交流量税没法构成持续竞争优势。某些新锐品牌一上来产品就卖得比较贵,觉得老品牌卖得太便宜了,便宜就是LOW,比如很多做零食的之前就看不起福建零食企业动不动就搞九块九包邮,我跟比比赞、泓一等福建零食企业的老板是好朋友,深入去看了他们的工厂管理,比很多新锐的工厂真的要优秀不少(当然更多新锐也没有工厂,是找小厂代工的),九块九还有利润,很多新品牌价格贵三倍都挣不到钱。低价不是优势,持续低成本带来的低价还能规模盈利就是很大的竞争优势啊。低价策略是一种战略选择,特别符合用户对零食的第一性需求:多、快、好、省里面的“省”。所以低成本带来的持续价格优势是一种“会干活”。

圣农食品游学参观

上面两家企业都有几十年历史了,那新公司是不是就没机会了?也不是,新公司要正确归因+借假修真,也能大大缩短竞争差距。上周跟王小卤王雄喝茶,他提到王小卤的线上势能大大缩短了铺设线下经销商渠道的时间,两三年时间线下渠道覆盖这么多终端在传统企业是很难想象的。这里正确归因很重要,创始人对自己要坦诚,到底是“流量春风吹、大家都能生”还是我就是不一样,如果是红利,就赶快借红利的假,修组织能力的真。食品企业的竞争,是个综合竞争,很难单点KO对手,就拿渠道来说,因为食品大多数品类用户都是随机性购买,所以渠道便利性就很重要,如果各种线上TOP1能加速你在线下的铺天盖地,就完成渠道的借假修真了。常理

那么,活儿好就一定能持续做大做强嘛?我看到很多企业在0到1通过竞争优势获得一定品类地位之后,容易栽跟头,往往这些企业在短时间内达到过细分品类的第一名,在各种颗粒度被分得越来越细的榜单中拿到了TOP1(往往含金量不足),创始人各种PR演讲,这个时候,内心的各种贪嗔痴就生出来了:我这个细分品类马上要变成主品类了、线上补贴亏点钱,线下再赚回来、先干个大工厂,再通过规模实现边际成本递减.....快速成功很多时候是失败之母,因为快速成功容易让人错误归因,进而忘掉规律、违背常理,我觉得食品行业有这么些常理还在发挥作用:① 食品行业本质不是颠覆式创新的行业,很难像当初移动互联网通过补贴改变用户的饮食习惯,滴滴通过补贴创造了网约车这个新品类,但吃的各种风味和味蕾记忆一直在那儿,所谓的创新都是微创新。三万食品研习社今年2月底在长沙梅溪湖书院聚了一次,破冰环节大家要说自己的人生偶像,有好几个创始人说是乔布斯和马斯克,我听了其实是心里一惊的:苹果的智能手机开创了移动互联网时代,马斯克要把人类送上火星,坦白讲,食品行业可能没法让创始人们这么功成名就,要不然当年斯卡利就不会被乔布斯的一句“你是想一辈子卖糖水,还是想和我一起改变世界”从百事挖到苹果做CEO了。

命理

干活能力强,又遵守常理就一定能登上山顶吗?也不一定,关键看,那是不是属于你的山。王德峰说“一个人到了40岁还不相信有命,此人悟性太差”,命理这两个字容易被说成是封建迷信和唯心主义,但我觉得“我命由我不由天”这句话本身就是很唯心的,难道内心主观世界还能改变自然法则的运行规律?我觉得“命理”换成“人生使命”大家可能更容易接受,上个月去认养一头牛跟老孙喝茶,他复盘认养一头牛能这么短时间做到几十亿年收入规模,流量曲线、产业曲线和组织能力的timing上融合得特别好。徐总和老孙从奶牛养殖切入,开始卖奶的时候刚好赶上牛奶产业价格的上升期,奶源供不应求,好奶线上卖得贵一点,又碰到几次流量红利,而且在每个关键卡点都如有神助(细节没法讲)。现在这些都是事后复盘,事前来看,徐总和老孙也不知道奶价和渠道会如此神助攻企业发展吧,只能说他们是真的把做好奶当成自己的人生使命了,身、口、意一致地去玩真的了,一旦玩真的,老天也眷顾。

杨先生米制糕点的从一产道三产

总结一下,我觉得食品企业的好或者叫成功是1. 创始人知晓自己的天命,臣服命运的安排好好修炼;2. 尊重行业规律不上头;3. 最终在事上精进、知行合一拿结果。这些都做到,就有机会登上属于自己的山顶,看看最美的风景。

总结一下,我觉得食品企业的好或者叫成功是1. 创始人知晓自己的天命,臣服命运的安排好好修炼;2. 尊重行业规律不上头;3. 最终在事上精进、知行合一拿结果。这些都做到,就有机会登上属于自己的山顶,看看最美的风景。02

如何变得好?

战略、组织和资源

命理和常理“关键词”太多,比较适合一对一地聊,欢迎大家找我喝茶(文末有我个人微信,我们最近搬了新办公室,也在招聘哈),这里我多聊聊事理。如何在事上精进拿结果,尝试去实现年化20%的复利式增长呢?三万资本有一张增长落地罗盘,大家可以参考:用战略去选个好生意,用管理把生意做好,用资源去放大。

战略

战略里面最关键的是用户价值,用户要的是墙上的那个洞,而不是电钻,探寻用户价值的WHO、WHAT、HOW就是找到那个洞的过程:WHO:客户是谁?

WHAT:我们能为他们提供什么客户价值?这些客户价值有没有独特性?

HOW:客户价值通过什么方式传递,即业务模式是什么?业务模式如何保持或者增强客户价值的独特性?

三万资本给20多家企业做过战略工作坊我们给二十多家企业做过战略工作坊,我发现企业经营得好的基本都对客户价值洞察得比较深入,且创始人很懂得做取舍,不会什么都要。马云提过一个战略的极简框架:有什么、要什么、愿意放弃什么。愿意放弃什么最难,道德经里也说“为学日益,为道日损”,放下的多了就接近于道了。要近乎于道必须回到用户价值,放下创始人的自嗨和执念。轩妈的韦总在三万食品研习社上给我们分享过一个很生动的案例:轩妈最早是定位于“没有好蛋黄、轩妈不开工”的蛋黄酥专家品牌,只用海鸭蛋。过去一年多增速也遇到些挑战,南墙是最好的老师,深刻做了用户访谈等洞察动作后,发现用户以都市白领和精致妈妈(Who)为主,因为好吃和单颗装方便(What)购买,最独特的价值点在短保(How)。看到没,用户从头到尾都没提海鸭蛋三个字,也很少提蛋黄酥专家,用户只是要好吃短保的烘焙产品,刚好轩妈能提供。

三万资本给20多家企业做过战略工作坊我们给二十多家企业做过战略工作坊,我发现企业经营得好的基本都对客户价值洞察得比较深入,且创始人很懂得做取舍,不会什么都要。马云提过一个战略的极简框架:有什么、要什么、愿意放弃什么。愿意放弃什么最难,道德经里也说“为学日益,为道日损”,放下的多了就接近于道了。要近乎于道必须回到用户价值,放下创始人的自嗨和执念。轩妈的韦总在三万食品研习社上给我们分享过一个很生动的案例:轩妈最早是定位于“没有好蛋黄、轩妈不开工”的蛋黄酥专家品牌,只用海鸭蛋。过去一年多增速也遇到些挑战,南墙是最好的老师,深刻做了用户访谈等洞察动作后,发现用户以都市白领和精致妈妈(Who)为主,因为好吃和单颗装方便(What)购买,最独特的价值点在短保(How)。看到没,用户从头到尾都没提海鸭蛋三个字,也很少提蛋黄酥专家,用户只是要好吃短保的烘焙产品,刚好轩妈能提供。

品牌型公司:空刻、认养一头牛、可口可乐、茅台、榴芒一刻

渠道型公司:森庄农品、东方甄选、盒马、山姆、胡子大厨、方家铺子

产业链公司:三都港、菜字头、圣农、正大、泰森、晟麦渠道型公司都是巨头生意,一般人玩不了,大多数品牌在他们眼里都是中间商,所以最近盒马要搞全线八折做自有品牌,因为用户买海鲜、买蔬菜水果、买基础烘焙品的时候真的不认牌子。大家想想自己去盒马烘焙工坊买早餐,是不是先看品类(吐司还是面包)、再看价格、再看保质期,决策结束。所以基础农产品和基础食品由渠道来主导其实是非常符合用户价值的,这也是东方甄选崛起的原因。还有一类像圣农一样的产业链公司,他们在中国数量庞大,但往往扎根于地方,比如圣农在南平光泽县,三都港在福建宁德,过于低调大家看不见。这些企业赚的不是品牌利润而是品类利润,往往从品类的一产到三产都覆盖了,三产是自己的品牌多一点,还是其他品牌或者是渠道多一点影响没那么大,因为最后都要找自己代工或者买原料。只要鸡肉、水产这些更优质的蛋白取代猪肉的趋势不变,自己不犯错,即使维持市场份额不变也能跟着品类成长。

三都港大黄鱼的从一产到三产还是那句话,每个人登的山不一样,食品行业做企业不一定需要做品牌,登自己的山就好,这样才能到山顶。

三都港大黄鱼的从一产到三产还是那句话,每个人登的山不一样,食品行业做企业不一定需要做品牌,登自己的山就好,这样才能到山顶。管理

食品企业0到1的阶段,应该把重点放在经营上,而不是管理,为什么很多大的电商平台和快消品企业的高管离职创业做食品成功率不高,他们可都是很有管理经验的哦。因为0到1的关键,还是把生意做好,在做生意这件事情上,懂得太多反而容易陷入认知障碍,秀才遇到兵,有理说不清。因为食品行业的本质不是创新驱动的行业,人员多元化,工种比较多,所以也没法用人才超配带来管理杠杆,更不可能像华为一样搞全员持股。我觉得阿里三板斧这张图是食品企业比较理想的组织状况:头部三板斧,往往是创始人和联创来定战略、造土壤和断事用人;

腰部三板斧,往往是产品、电商、线下渠道等部门老大懂战略、搭班子、做导演;

腿部三板斧,往往是车间主任、片区销售、直播主管等去招聘 解雇、做团队建设和拿结果。 阿里的管理三板斧大家各司其职,各有擅长,而不是都搞阿里P8、海归985来干活儿,食品行业的利润支撑不起这样的人才配置,而且北大清华毕业生在酒桌上也搞不定经销商啊,这一点元气森林的老唐肯定深有体会,所以会喊出浪子回头学习传统企业,和经销商共建市场。1到10阶段的管理关键也还是在人和基于人的组织调整,流程还不是重点。很多食品企业老板去学华为、学阿里,我第一份工作在华为,我觉得年收入在3亿-20亿左右的食品企业,创始人学学任老板的经营哲学非常好,但要落地管理工具要非常慎重,华为的第一个标准化流程是1998年从IBM引入的IPD,华为98年的时候年收入已经89亿了(这可是25年前的89亿哦),妥妥的产业龙头。所以你到底要学哪个阶段的华为?而且行业也不一样啊。我们有个咨询项目叫袋鼠先生,我觉得我们做出的最大贡献倒不是年收入增长了一倍,跻身线上肉类代餐第一名,而是和企业一起,用一年半的时间,内部发掘和培养了3个优秀的腰部管理者,现在这三个人基本都能独当一面,一个负责企业中台,一个负责内容电商,一个负责货架电商,铁三角稳住了,企业基本就稳定下来了。

阿里的管理三板斧大家各司其职,各有擅长,而不是都搞阿里P8、海归985来干活儿,食品行业的利润支撑不起这样的人才配置,而且北大清华毕业生在酒桌上也搞不定经销商啊,这一点元气森林的老唐肯定深有体会,所以会喊出浪子回头学习传统企业,和经销商共建市场。1到10阶段的管理关键也还是在人和基于人的组织调整,流程还不是重点。很多食品企业老板去学华为、学阿里,我第一份工作在华为,我觉得年收入在3亿-20亿左右的食品企业,创始人学学任老板的经营哲学非常好,但要落地管理工具要非常慎重,华为的第一个标准化流程是1998年从IBM引入的IPD,华为98年的时候年收入已经89亿了(这可是25年前的89亿哦),妥妥的产业龙头。所以你到底要学哪个阶段的华为?而且行业也不一样啊。我们有个咨询项目叫袋鼠先生,我觉得我们做出的最大贡献倒不是年收入增长了一倍,跻身线上肉类代餐第一名,而是和企业一起,用一年半的时间,内部发掘和培养了3个优秀的腰部管理者,现在这三个人基本都能独当一面,一个负责企业中台,一个负责内容电商,一个负责货架电商,铁三角稳住了,企业基本就稳定下来了。

资源

食品行业的生产要素非常复杂,涉及一产、二产、三产,没法靠单点击穿获得长期护城河,有点双木桶理论的意思:长板要足够长,还不能有明显短板。对外来说,要掌握关键生产资料:① 对品牌驱动的品类来说,就是大家常说的用户心智,所以白酒、饮料、乳制品、方便食品、滋补保健品这些类目打打广告还是有用的,用户的注意力是稀缺资源,用户注意力能提升渠道的动销,渠道动销好又能提高生产和流通效率,心智变成了增长飞轮的原点。大家可能会说投广告太贵了,空刻王义超有句话我觉得说得挺好:搭多大舞台子唱多大的戏,你要唱多大的戏也需要搭多大台子,空刻敢在去年投几千万做分众就是为了拱大意面品类,在更大的台子上唱更大的戏。早期企业资金不充裕的时候还是要集中子弹饱和攻击,把品牌传播的密度做起来,寻山私塾有个叫牧鲸易货的,大家缺钱做广告也可以拿滞销品去跟他换广告位哈;

03

我的登山之路

一开始说自己走心不走脑,一口气写了7000字,发现还是挺烧脑的,对不起各位朋友了。哎,人就是这么个奇怪的动物,总是容易走回自己的老路,很难在轮回中解脱,所以更要时时修、刻刻修啊,接下来的部分,争取全然走心地分享我这几年的修炼心得:1.人生意义不只有创造价值我们这代沐浴着改革开放春风、享受过国家高速增长红利的人,是有强烈的价值创造和自我实现动机的,一旦这个受挫,就容易陷入意义迷失。我前年年底到去年上半年就经历了这个阶段:新食品品牌真的需要资本化吗?做这么多投后动作真的能改变经营成果吗?自己不先做家食品上市公司怎么有资格教别人......我是如何重新找到人生意义的,说来也很神奇:儿子带着我旅行。我这两年最感动的几个时刻都跟工作和逻辑无关:马尔代夫海边小鲨鱼围绕着游泳;埃及尼罗河上空的热气球日出;瑞士少女峰的小火车。这些带给了我从未有过的“美哭了”的经历。我是今年读到奥地利心理学家维克多·弗兰克讲人生意义的三个来源才明白其中奥妙的。弗兰克说人生意义来源于三种价值:1、创造的价值,从工作学习、认知提升中感受到个人价值的存在;2、经历的价值,通过特定经历来感受生命的美好,比如旅游、恋爱等等;3、态度的价值,当对外部环境完全无能为力时,你的态度是怎么样的。读到上面这段话时我才恍然大悟,原来我活了三十多年一直在围绕着第一种价值在打转,全然没有体验过经历的价值,脑袋再聪明没见过金字塔就是没见过啊。人生很奇妙,多次体验了经历的价值后,我也慢慢改变了对自己、对家人、甚至是对“老师”这两个字的态度,真正接纳了自己。2.接纳自己“老师”的角色之前虽然经常去各种地方当老师:天猫新锐100创造营、京东健康外聘专家、字节跳动行业授课......但我内心是挺排斥大家叫我“黄老师”的,而且也一直有个创业梦,当你不是真心想当老师做服务的时候,你周边的人也一定能感受到。去年之前,官栈张宇每次见到我(三万资本发掘了官栈,是官栈天使轮和A轮融资的独家财务顾问)就说我不是真的想做好投行,都是为了创业做积累,我当初也没法反驳。

之前各种“不安分”的当老师,所以表情不够舒展我是去年上了些心理学的课才搞明白排斥的源头原来在原生家庭:我们家四代在黄冈当老师,我爸是退伍军人接爷爷的班,所以在家难免霸道,我的记忆中也一直留存着一幅他酒后在家大喊大叫的画面,和大家对老师彬彬有礼的形象有很大反差,所以我一直想逃离“老师”这两个字。找到这个源头了,我反而能开始慢慢理解小时候的父亲:在一个小县城,作为家里长子,兄弟姐妹有6个,出生于60年代初,爷爷的老师身份在特殊年代吃过不少苦头,从小穷怕了,霸道也好,灵活也罢,是他在那个小县城的生存之道,不这样,估计也没法养活这一大家子人了。理解之后,发现自己的性格其实也挺适合做老师的,就开始慢慢接纳自己“老师”的角色,接纳了,反而能思考怎么样做个不一样的、维度更高的老师?老师喜欢讲道理,但讲道理真的能让人转变嘛,大多数时候都不行,反而容易陷入认知障碍,“你真的对的太严重了”。我发现反而是佛语里讲的四摄法:1、布施;2、爱语;3、利行;4、同事,更能潜移默化地改变创始人和企业。要四摄法能落地,就需要跟创始人关系好,要关系好,就要放空自己学会聆听,要时时刻刻提醒自己“我到底是要对,还是要关系好”。创始人的念一转,企业经营动作就发生变化,三万资本1.0(17年-21年底)的核心商业模式是靠FA换股,通过认知差在高估值轮次变现,赚了些小钱;三万资本的2.0(22年上半年开始)真正深入到企业经营,和创始人、高管们亦师亦友亦兄弟,通过有效增长,实现咨询和资本化收益。

之前各种“不安分”的当老师,所以表情不够舒展我是去年上了些心理学的课才搞明白排斥的源头原来在原生家庭:我们家四代在黄冈当老师,我爸是退伍军人接爷爷的班,所以在家难免霸道,我的记忆中也一直留存着一幅他酒后在家大喊大叫的画面,和大家对老师彬彬有礼的形象有很大反差,所以我一直想逃离“老师”这两个字。找到这个源头了,我反而能开始慢慢理解小时候的父亲:在一个小县城,作为家里长子,兄弟姐妹有6个,出生于60年代初,爷爷的老师身份在特殊年代吃过不少苦头,从小穷怕了,霸道也好,灵活也罢,是他在那个小县城的生存之道,不这样,估计也没法养活这一大家子人了。理解之后,发现自己的性格其实也挺适合做老师的,就开始慢慢接纳自己“老师”的角色,接纳了,反而能思考怎么样做个不一样的、维度更高的老师?老师喜欢讲道理,但讲道理真的能让人转变嘛,大多数时候都不行,反而容易陷入认知障碍,“你真的对的太严重了”。我发现反而是佛语里讲的四摄法:1、布施;2、爱语;3、利行;4、同事,更能潜移默化地改变创始人和企业。要四摄法能落地,就需要跟创始人关系好,要关系好,就要放空自己学会聆听,要时时刻刻提醒自己“我到底是要对,还是要关系好”。创始人的念一转,企业经营动作就发生变化,三万资本1.0(17年-21年底)的核心商业模式是靠FA换股,通过认知差在高估值轮次变现,赚了些小钱;三万资本的2.0(22年上半年开始)真正深入到企业经营,和创始人、高管们亦师亦友亦兄弟,通过有效增长,实现咨询和资本化收益。

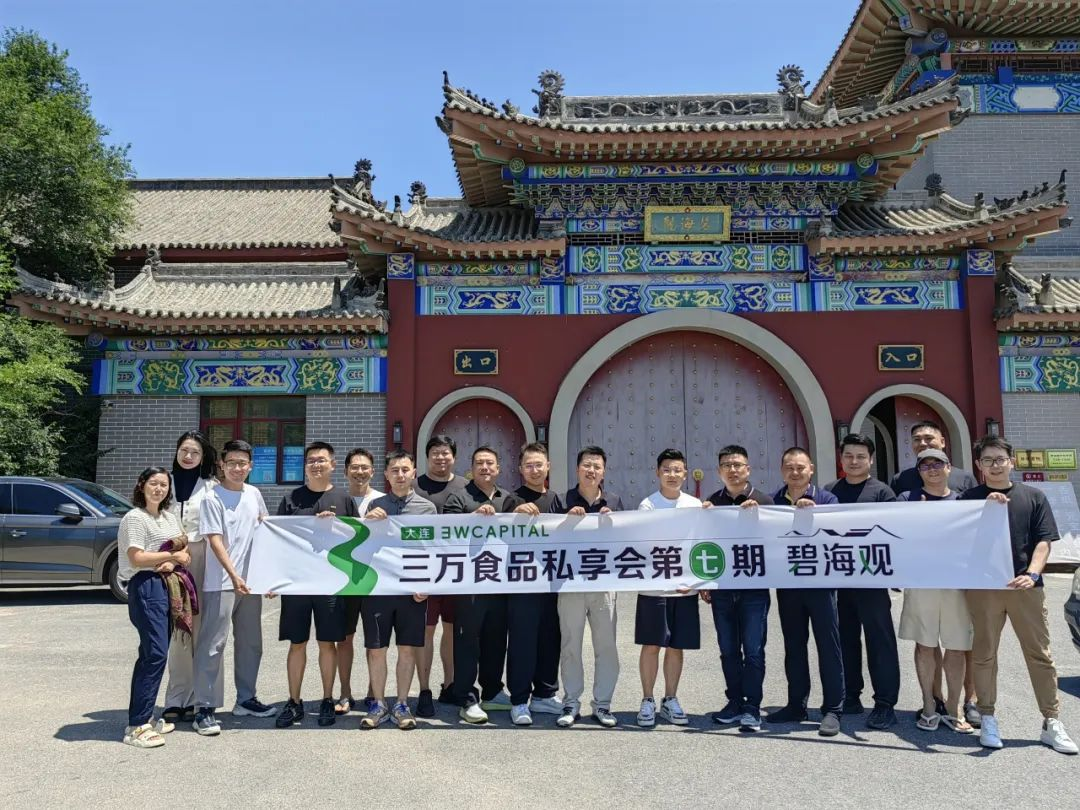

同学们毫无保留地分享干货

兄弟企业间也相互游学,落地合作

兄弟企业间也相互游学,落地合作

同学们也一起吃吃喝喝,享受生活今年10月份在济州岛,大家起哄要把这个组织做得更规范化一点,邀请更多有能量的老师来上课,也让更多元化的大食品行业创始人加入一起同修。大家共创出了同修组织的新名字:寻山私塾,课程模块不仅有事理,还有命理和常理,解决修炼路上的困惑。学习形式除了之前的同学间相互分享、还增加了外部老师、企业参访、海外游学、工作坊、户外拓展、创始人生命旅程探索等形式。目前已经有20多位同学报名加入寻山私塾,既有品牌企业的创始人,比如认养一头牛老孙、榴芒一刻老三、胡子大厨海洋、空刻意面老王(寻山私塾的名字就是老王想出来的)等等,也有产业链公司的创始人,比如三都港老尤、方家铺子的阿方、森庄农品汪老师、杨先生糕点老杨等等,也有平台和赋能方的朋友,比如天猫的鹏越、新娱传媒闰土、美团快驴沐海、牧鲸集团小缪等等。欢迎更多志同道合的朋友加入我们,一起同修。回到开头那个问题,如果非要问我什么叫成功的食品企业的话,我觉得是“创始人找到自己那座山,试着去登上山顶,看看属于自己的最美的风景”,即使最后到不了山顶,倒在了朝圣的路上,不也挺圆满的嘛。各位同修,中国食品产业的现代化才刚刚开始,路漫漫其修远兮,不要急着给所谓的新公司和老品牌下结论,路还长着呢。食品也是个百花齐放的行业,没法一家独大,其实不存在新公司和老公司之分,都是各登各的山。

同学们也一起吃吃喝喝,享受生活今年10月份在济州岛,大家起哄要把这个组织做得更规范化一点,邀请更多有能量的老师来上课,也让更多元化的大食品行业创始人加入一起同修。大家共创出了同修组织的新名字:寻山私塾,课程模块不仅有事理,还有命理和常理,解决修炼路上的困惑。学习形式除了之前的同学间相互分享、还增加了外部老师、企业参访、海外游学、工作坊、户外拓展、创始人生命旅程探索等形式。目前已经有20多位同学报名加入寻山私塾,既有品牌企业的创始人,比如认养一头牛老孙、榴芒一刻老三、胡子大厨海洋、空刻意面老王(寻山私塾的名字就是老王想出来的)等等,也有产业链公司的创始人,比如三都港老尤、方家铺子的阿方、森庄农品汪老师、杨先生糕点老杨等等,也有平台和赋能方的朋友,比如天猫的鹏越、新娱传媒闰土、美团快驴沐海、牧鲸集团小缪等等。欢迎更多志同道合的朋友加入我们,一起同修。回到开头那个问题,如果非要问我什么叫成功的食品企业的话,我觉得是“创始人找到自己那座山,试着去登上山顶,看看属于自己的最美的风景”,即使最后到不了山顶,倒在了朝圣的路上,不也挺圆满的嘛。各位同修,中国食品产业的现代化才刚刚开始,路漫漫其修远兮,不要急着给所谓的新公司和老品牌下结论,路还长着呢。食品也是个百花齐放的行业,没法一家独大,其实不存在新公司和老公司之分,都是各登各的山。